�\����͂ɂ�鋭�x�v�Z�̎���P�@ (���Ɨ��̐ڍ���)

�\����͂ɂ�鋭�x�v�Z�̎���P�@ (���Ɨ��̐ڍ���)

�E�p�p�C�v�̒���I�^�|�̗���ڍ�����\�����r���܂����B

�EI�^�|���p�p�C�v�ɒ��ڗn�ڂ���\���ł͗n�ږʂ��傫���c��ʼn��͂������Ȃ�܂��B�������_�C���t�����\���ɂ���ΐڍ����̍������オ��A���͂���Ђɒጸ����܂��B

�\����͂ɂ�鋭�x�v�Z�̎���Q�@ (��Ԃ̉��ǐv)

�\����͂ɂ�鋭�x�v�Z�̎���Q�@ (��Ԃ̉��ǐv)

�E��ԏ��ʒ��S�ɏ���̉d�ׂ����ꍇ�̏����d�l�Ɖ��ǎd�l�̉��͂��v�Z����r���܂����B

�E�ύډd�ɂ��Ȃ����[�����g�������d�l�ł͎�ɒ�������̂P�{�̃��u�����S���Ă���̂ɑ��A���ǎd�l�łR�{�ɑ��₵�����u�ɕ��U����ĉ��͂��ጸ����Ă��܂��B

���x�v�Z�̌��ʂ��ƂĂ��������Ղ��I

���x�v�Z�̌��ʂ��ƂĂ��������Ղ��I

�@�\����͂̕ό`�Ɖ��͂̃A�j���[�V�����͉��͔����̃��J�j�Y���������I�ɗ����ł��A��Ă̌������e�Ղł��B

�@�@�@

�@�܂��ݎP�͐g�߂ȃ����N�@�\�ł����A���̂悤�ȍ\�����v�Z�\�ł��B

�@�@�@

���Ȃ��������Ă��邱���͉��ł����H

���Ȃ��������Ă��邱���͉��ł����H

���s���i�̕s����������

�E���x�s���i�j��j�⍄���s���i���ݑ�j�����A��Ă̎��O�]����������

�E�����d��m�肽�����A�\�������G�Ȃ̂Ōv�Z�����Ȃ�

�E��J���x���s�����Ă��邪�A�]�����@��������Ȃ�

�E���U���Ă���̂Ŕj�Ȃ����S�z

�E���x����������̂ŔM���͂��S�z

�E�j��d�i�ωd�j��m��A���S����c��������

�E�j��̌��������A�q��ɕ��Ȃ�������Ȃ�

�E�ό`�����ԂƂƂ��ɑ�������@�i�N���[�v�����j�̂Ŏ������S�z

�v�Ă̎��O�]����������

�E�J���V���i�̂��߂ɋ��x�⍄���Ɋm�M�����ĂȂ��@�i�����̂���v�ɂ������j

�E�����ȋ��^���i���ʐ��Y�i�Ȃ̂Őv�ύX�O�Ɍ��ʂ��m�F������

�E�@�B�̏��^���A�y�ʉ����K�v�@�i�]���̊��Ɠx���̐v�ł͕s�\�j

�E�J�����Ԃ�Z�k�������@�i�v�E����E�����̌J��Ԃ��ł͖ڏ��������Ȃ��j

���x�v�Z�����q�悩��v�����ꂽ

�E�\�������G�Ȃ̂��ϐk���x��ϕ������x�̌v�Z�����S��������Ȃ�

�E�ʏ�̌����ł͂Ȃ��̂ŋ��x�v�Z�i�\���v�Z�j������Ƃ��낪�Ȃ�

���Ȃ��̖��������ł��邩���m��܂����B ���₢���킹���������B

�\���v�Z�ƍ\����͂͂ǂ��Ⴄ�H

�\���v�Z�ƍ\����͂͂ǂ��Ⴄ�H

���z�v�̂�����h�\���v�Z�h��@�B�v�́h���x�v�Z�h�ł͍ޗ��͊w�̗����_�̌����Ȃǂ����̂܂ܓK�p���邽�߁A�v�Z�ł���̂͒P���ȍ\���Ɍ��肳��܂��B�������ڍ����Ȃǂ̍ו��̉��͂͌v�Z�ł��܂���B

����A�\����͂͗L���v�f�@�i�\���̂�P���Ȍ`��̗v�f�̏W���̂ƍl����j���g�p����̂ŁA�\���v�Z�ł��Ȃ��悤�ȕ��G�ȎO�����̍\���̂ł��v�Z���\�ł��B�i�ڍׂ��\���v�Z�ƍ\����͂̈Ⴂ�܂����^���N�p�ˑ�̑ϐk���x�v�Z���Q�Ɓj

�\�����͕��ނ̐ڍ�������j�Ă��邱�Ƃ������A���̏ꍇ�ɂ͂ǂ����Ă��\����͂��K�v�ɂȂ�܂��B

�\����͂Ȃ炱��Ȗ�肪�����ł��܂��I

�\����͂Ȃ炱��Ȗ�肪�����ł��܂��I

�@�É�͂�

�Éd�i�W���d�E���́E���S�́E�����́E�����ψʁE�����E�M�Ȃǁj�ɂ��\���̂̕ό`�ʂ⋭�x�i���́j�̊m�F

�A����͂�

���U����U���p�^�[���Ǝ��g���̊m�F�A���d�i�����ϓ��E������j�ɑ������I�����i�ό`�ʂ⋭�x�j�̊m�F

�B�M�`����͂�

���M���E�M�`�B�E�t�˂ɂ��\���̂����x���z�̊m�F

�\����͂Ȃ炱��Ȍ��ʁE�����b�g������܂��I

�\����͂Ȃ炱��Ȍ��ʁE�����b�g������܂��I

�E���i�ɏڂ����Ȃ��l�ł��v�Z���ʂ��r�W���A���Ȃ̂ŗ������₷���i�����͂�����j

�E���������̊��Ԃ��p��ߖ�ł���

�E����ʂ̒�ʓI�c���ƍ\�������̗������[�܂�

�E���������i�����j���ł��Ȃ��ꍇ�ł��]�����\

�g�s�b�N

�g�s�b�N

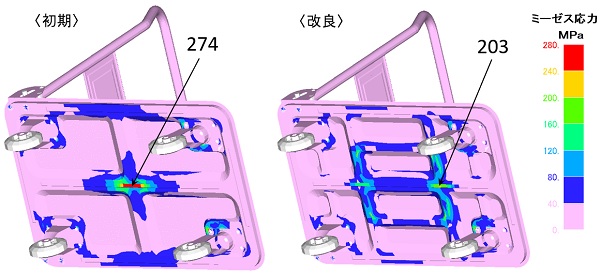

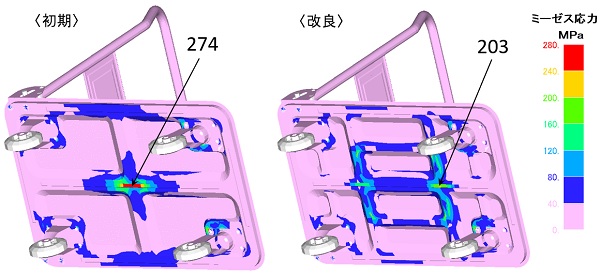

�EM10�{���g�őg�ݗ��Ă鉼�݉ˑ�̓V�ɍ��v2000kg�̉d���|�������̍ő剞�͂́A�{���g�̒��t���d�ɂ���Ċp�p�C�v���傫���ό`���ă{���g�����ӕ���404N/mm^2�ƍ|�ނ̒Z�����e����(235N/mm^2)���Ă����B

�@�@�@

�@�@�@

�E�p�p�C�v�{���g���t���ɕ⋭��(t3.2)��n�ڂ����ĂP�ƁA�{���g���Ƀ�15.9�~t1.6�̊ۃp�C�v���g����ǁh�Ƃ��Ď��t�����ĂQ���r���A��ĂQ�����͂�啝�Ɍ��点�邱�Ƃ��킩�����B�B

�@�@�@

�@�@�@

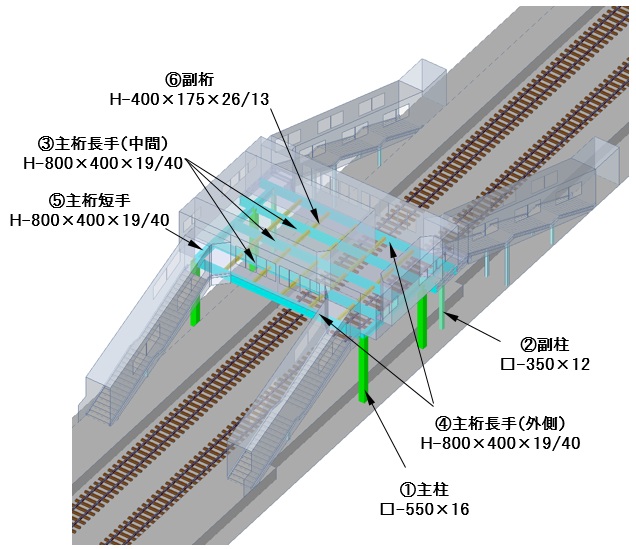

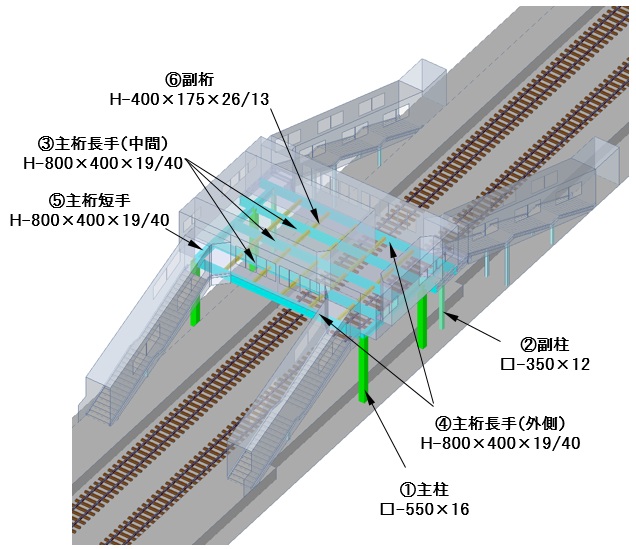

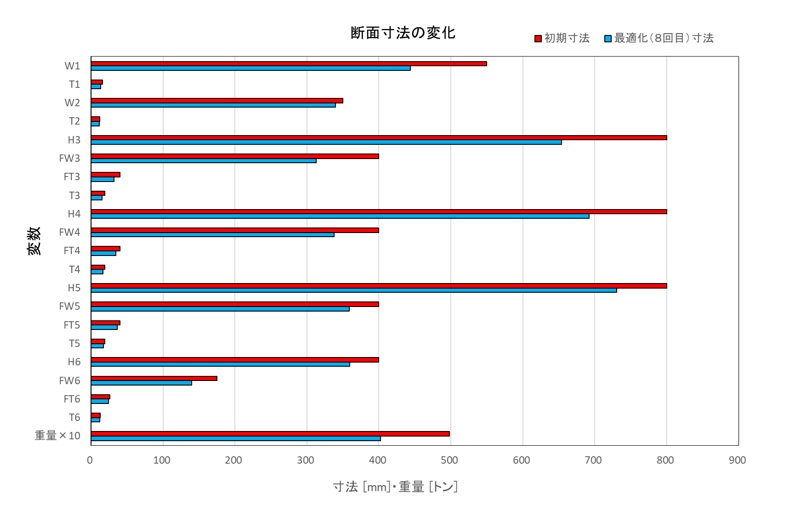

�E�א����w�̃t���[��(�����d��50�g��)���A�l�ƌ���(�d��40�g��)���x���Ă���Ɖ��肵�A���ЊJ���̍œK���v���O�������g���|�ރt���[���d�ʂ̌y�ʉ������݂��B

�@�@�@

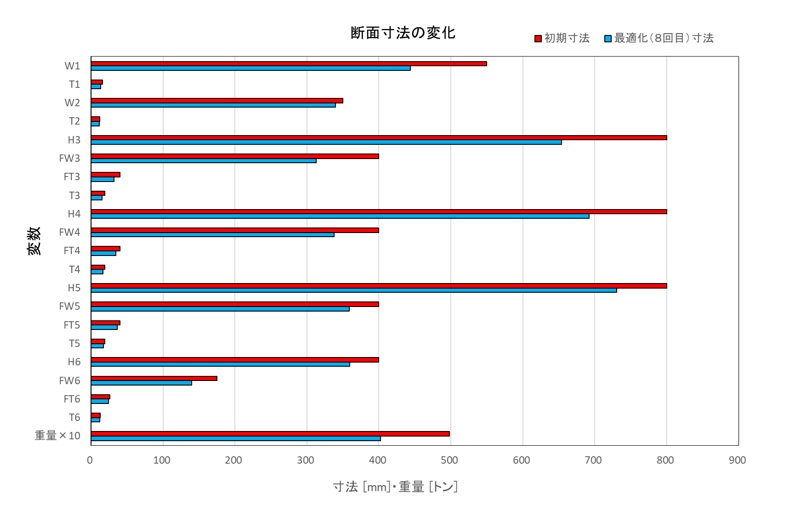

�E���L�O���t�͊e�|�ނ̒f�ʐ��@�Əd�ʂ̏����l�ƍœK����̔�r�������B

�@�@�@

�E�����d��50�g����40�g���܂Œቺ���A20���̌y�ʉ����ł����B

�E�K�i�̓r���ɂ͔��Ă���l�i�̏d70kgw�j��6�l������̂Ɖ��肵�āA�����k�x1.0�����̒n�k�d�������ꍇ�̑ϐk���x���m�F�����B

�@�@�@

�EX�����̒n�k�d�ɂ���K�i���Œ肳���3�K�̗x��ꑤ�̂˂������ӕ��̉��͂��|�ނ̋��e���͂��Ă���K�v�B

�@�@�@

�ESUS�t���L�ǂ��}���h������90���܂ŋȂ��A���̌㏜�ׂ��邱�ƂŃX�v�����O�o�b�N���l���������H�`���e�Y����͂ɂ��m�F�����B

�@�@�@

�E���I�����_�Ńt���L�ǂ̊O���ɍ����c�����͂�����A6���̖߂�i�X�v�����O�o�b�N�j����������B

�@�@�@

�E�����k�x1.5�����̉d�����s�iX�j��������э��E�iY�j���������ɐݒ肵�A�ϐk���x���m�F�����B

�@�@�@

�E���s�iX�j�����̒n�k�d�ɂ��^���N���̒���X�����ɓ|��Ē��E���E����̐���XZ�ʂ�����f�ό`���Ă���B����̉��͍͂|�ނ̋��e���͂��Ă���̂őK�v�B

�@�@�@

�E�A���~���o�t���[���ƃu���P�b�g���{���g�ŘA�������W���u�[�X�̐����k�x1.0�ł̑ϐk���x���m�F�����B

�E�����̒Ⴂ�O���̒��̖j���t�ʒu�t�߂̉��͂��������A�ޗ����x���\���������̂Ŗ��͂Ȃ��B

�@�@�@

�@�@�@

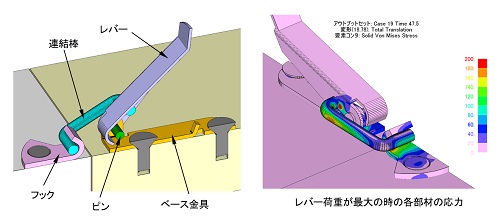

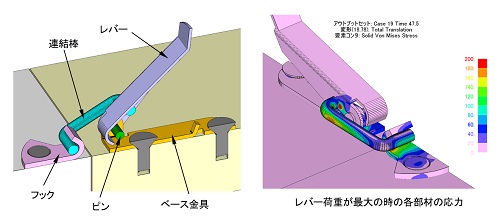

�E���o�[���J������Ԃ���ߏI���܂ł̉ߒ����v�Z���A���o�[�d�Ɖ��͂̕ω����m�F�����B

�E���o�[���قڐ����̈ʒu�Ń��o�[�d�ƕ��މ��͂̓s�[�N�ƂȂ�B

�@�@�@

�@�@�@

�E�X�N���[���R���v���b�T�̍\�����i�̒��ł����ɏd�v�Ȑ���X�N���[���̃K�X���ɂ��ό`�Ɖ��͂��m�F�����B

�E���}�̐���ʒu�ł͓��ɉQ���I�[�̋��Ƃ̋��E���̉��͂������Ȃ�B

�@�@�@

�E�\���p���ƃq�m�L�p�ނ���Ȃ�O�p�`�p�l���ō\�������ؑ��h�[���n�E�X(���a8.2m�A����4.8m)�̐ϐ�E���E�n�k�̉d�ɑ��鋭�x���v�Z���܂����B

�E�\���p���A�q�m�L�p�ށA�����{���g����іl�W�̋��x�͖��Ȃ����Ƃ��m�F�ł��܂����B

�@�@�@

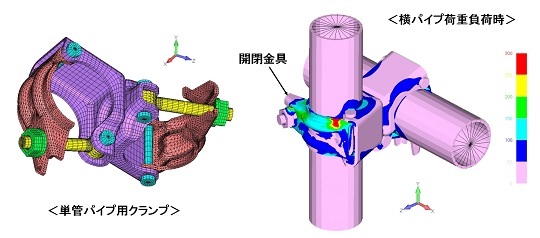

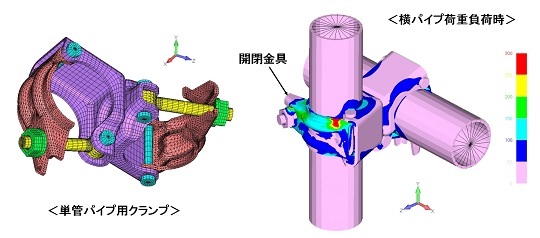

�E���ݑ���ȂǂɎg���P�ǃp�C�v�\���̃N�����v�̒����{���g�Ɏ��͂��|���A����ɉ��p�C�v�ɉ������d�������܂����B

�E�c�p�C�v���̃N�����v�ɂ̓��[�����g���|����̂ŊJ����̃q���W�߂��i�㑤�j�ɍ������͔͈͂������̂�������܂��B

�@�@�@

�E2011�N3��11���ɔ����������k�n�������m���n�k�ɂ��X�H���̋�����]�����܂����B

�E�ő剞�͂�67.0�b��Ƀ|�[���̃��u���ӂ�263MPa�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B

�E�ߓn������͂Ȃ�A�n�k�̂悤�Ɏ��ԓI�ɕω�����O�͂ɑ��鉞�����݂邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�@�@

�@�\��͂��ł��܂��I

�@�\��͂��ł��܂��I

�^������\���̂̋��x���\����͂ŕ]������ꍇ�A�\���̂ɍ�p����d�����ς���K�v������܂��B�G���W���̃s�X�g���Ȃǂ͓��R�@�ւ̏��Ђɍ�p�d�̗��_��������܂����A�قƂ�ǂ̏ꍇ�͗��_���͕s���ł��B

�@�\��͕͂��i�Ԃ̘A����Ԃ��l�����āA�v�X�̕��i�ɓ����͂��������ŋ��߂邱�Ƃ��ł��A���̗͂��\����̓��f���ɕ��ׂ���Ή^�����̕��i�̋��x���m�F���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�\����͂ɂ�鋭�x�v�Z�̎���P�@ (���Ɨ��̐ڍ���)

�\����͂ɂ�鋭�x�v�Z�̎���P�@ (���Ɨ��̐ڍ���)

![�v���[�g�،������̔�J�]����](images/top/fatg.jpg)